一,什么是谐波失真?

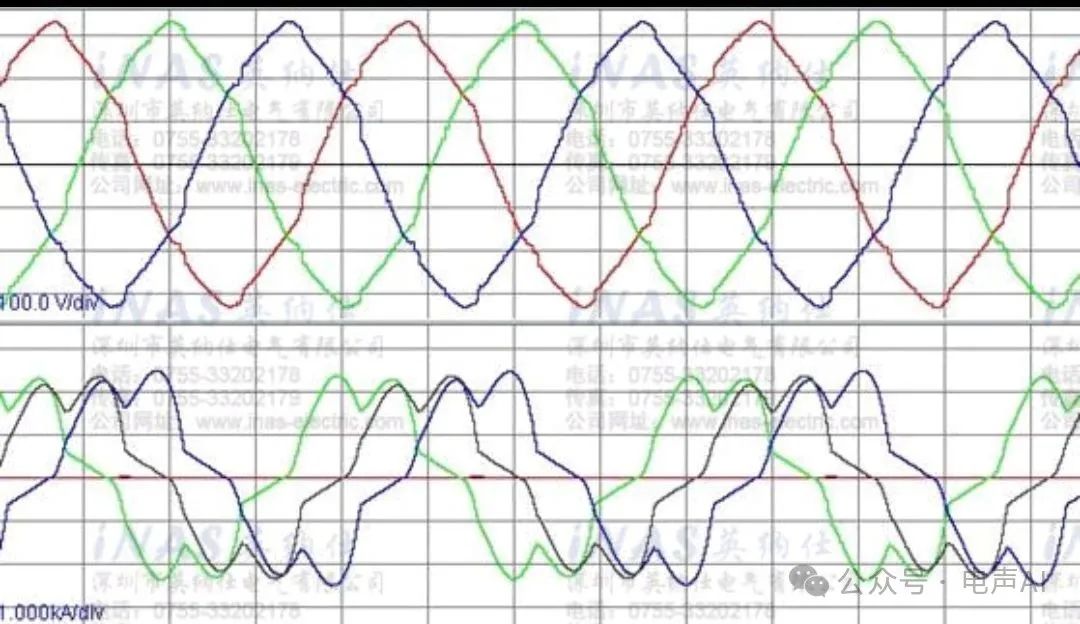

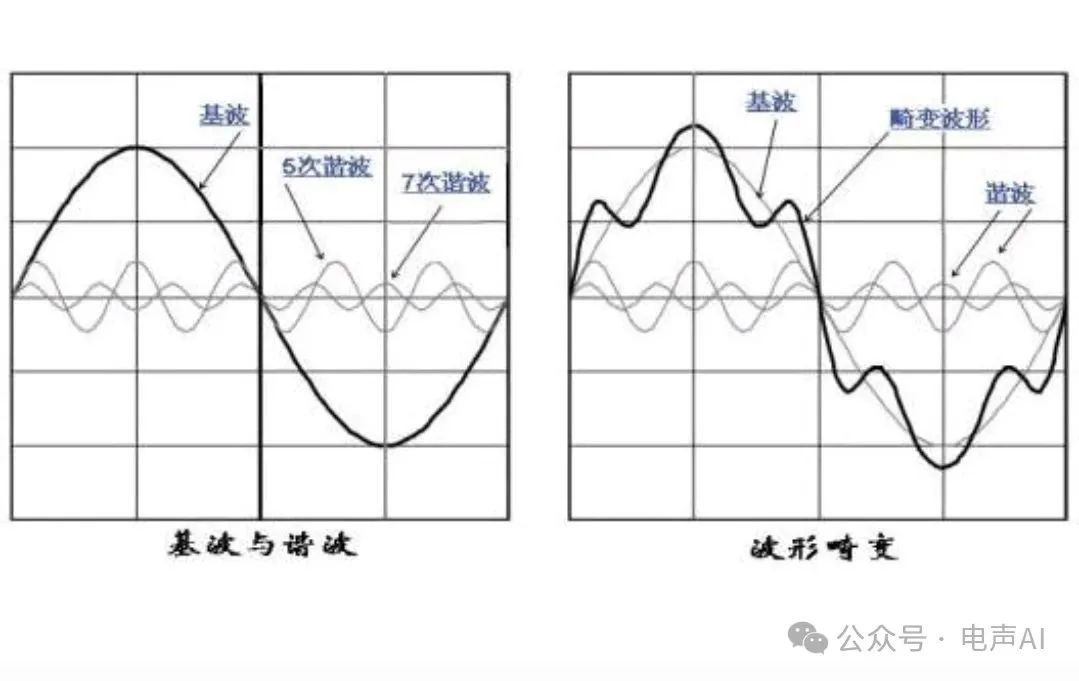

谐波失真是指信号在传输、放大或处理过程中,输出信号除了包含原始的基波信号(频率为f)外,额外产生了频率为基波整数倍的“谐波信号”(2f、3f、4f…),导致输出信号与输入信号波形不一致的现象。

简单来说,比如原始信号是标准的正弦波(只有基波),经过存在失真的设备后,波形会变得“变形”,这些变形的部分就是谐波的影响。

二,谐波失真的主要影响范围

1. 电子设备领域

影响音频设备(如耳机、音箱、放大器):导致音质变差,出现杂音、失真,破坏声音的还原度(比如人声变刺耳、乐器音色偏离真实感)。

影响电子仪器(如示波器、信号发生器):导致测量结果不准确,无法精准捕捉原始信号特征。

2. 电力系统领域

增加电网损耗:谐波电流会在输电线路、变压器等设备中产生额外热量,浪费电能。

损坏电力设备:长期谐波过大可能导致变压器、电机过热,缩短使用寿命,甚至引发故障(如断路器误动作)。

干扰其他用电设备:比如影响精密仪器、计算机等的正常工作,导致数据出错或设备死机。

3. 通信系统领域

造成信号干扰:谐波信号可能侵入通信频段,导致通话、数据传输出现杂音或误码,降低通信质量。

音响的谐波失真带来的不只是音色变化,还会引发听觉疲劳、掩盖细节、破坏动态表现等多重负面影响,具体可分为以下几类:

1. 听觉层面:引发疲劳与不适

正常音频信号的波形规则,听觉系统处理时更轻松;而谐波失真会产生额外的“多余频率”,这些频率并非原始声音的一部分,会增加听觉系统的解析负担。

短期:长时间聆听失真的声音(尤其是高失真度的音响),容易出现耳朵发闷、注意力难以集中的情况。

长期:可能导致听觉疲劳加剧,甚至引发轻微的头晕、烦躁等不适感,降低聆听的舒适度和耐听性。

2. 音质层面:破坏细节与层次感

谐波失真会“污染”原始音频信号,掩盖音乐或人声中的细微信息,导致音质模糊:

掩盖细节:比如乐器的泛音(如小提琴的高频细节、钢琴的低音共鸣)、人声的气息感等,会被失真产生的杂波覆盖,让声音失去“鲜活感”。

破坏层次感:原本清晰分离的乐器(如吉他、贝斯、鼓),在失真影响下会相互“串音”,声场变得混乱,难以分辨不同声音的位置和层次。

3. 动态表现:压缩动态范围

动态范围是指音频中“最响”与“最静”的音量差距,是表现音乐张力(如交响乐的强弱对比、人声的轻重起伏)的关键。

谐波失真(尤其是非线性失真)会对信号的动态进行“压缩”:强信号可能因失真被“削顶”(音量无法正常提升),弱信号则可能被失真杂波覆盖,导致音乐失去强弱起伏的张力,变得平淡、呆板。

4. 特定场景:影响专业判断(如录音、监听

对于录音、混音或音乐制作等专业场景,谐波失真的负面影响更突出:

录音时,失真会导致原始音频信号“带错”,后续混音无法还原真实音色;

监听时,失真会误导制作人对音质的判断(如误将失真的低音当作“厚重”,或误判人声的清晰度),最终影响成品质量。

所以,谐波失真的核心问题不仅是“音色变味”,更会从听觉体验、音质解析、动态表现等多维度破坏声音的真实性和舒适度,尤其对追求高保真音质的用户或专业场景影响显著。

三,谐波失真的“是”

谐波失真也不是一无是处。

在音响领域,谐波失真也有一定的正面作用。

不过,需要说明的是,这种“正面作用”并非绝对,更多是基于听觉审美偏好形成的“悦耳失真”,且仅存在于特定类型的失真(如偶次谐波为主的失真)和合理范围内。

除了胆机(电子管放大器)偶次谐波带来的“音色圆润”,还有以下几类典型的正面应用或听觉效果:

1. 增强声音的“厚度”与“丰满感”,弥补原始信号的单薄

部分音频信号(如单薄的人声、高频偏多的乐器,或录制质量一般的音源)本身缺乏低频/中频的饱满度,此时适量的偶次谐波(如胆机、优质晶体管放大器的低失真)能补充原始信号中缺失的“泛音结构”:

例如,人声中的基频(如男声100-200Hz)若本身较弱,偶次谐波(2次、4次谐波,频率为200-400Hz、400-800Hz)会围绕基频形成“泛音包裹感”,让人声听起来更“暖厚”,而非干涩尖锐;

对于小提琴、萨克斯等乐器,适量谐波能强化其“木质共鸣”或“金属质感”的泛音,让声音更贴近真实乐器的自然听感,避免原始信号的“冷硬感”。

2. 提升声音的“耐听性”,降低高频刺激感

原始音频中若存在过强的高频成分(如数字音源的“数码味”、录音时的高频毛刺),容易让听觉系统疲劳。而以偶次谐波为主的失真,能对尖锐的高频进行“柔化处理”:

例如,CD音源中的高频(如10kHz以上)若过于直白,胆机的偶次谐波会在高频频段补充少量“圆润的泛音”,替代原始信号的“棱角感”,即使长时间聆听也不易觉得刺耳;

对比纯甲类晶体管放大器(低失真、偏冷)与胆机:前者若还原原始高频的“锐利度”,可能让敏感人群不适;后者的谐波则能让高频“更顺滑”,提升长时间聆听的舒适度。

3. 模拟“自然声学环境”,还原乐器的“真实泛音特征”

自然界中,任何乐器发出的声音都并非只有“基频”,而是包含丰富的自然谐波(偶次+奇次,但偶次占比更高时更悦耳)。部分音响设备的谐波失真,本质是在“模拟这种自然泛音结构”:

例如,钢琴的低音键发声时,除了基频,还会自然产生2次、3次谐波,让声音有“共鸣感”;若音响完全无失真(理论上的“纯甲类低失真”),反而可能因“过度还原基频、缺失自然泛音”,让钢琴声听起来像“电子合成音”,缺乏真实乐器的“生命力”;

再如,管风琴、大提琴等低频乐器,适量的偶次谐波能补充其“箱体共鸣”的泛音,让低频听起来更“松软有弹性”,而非生硬的“低频脉冲”。

4. 特定音乐风格的“调味剂”:强化风格化听感

在摇滚、布鲁斯、爵士等音乐风格中,甚至会主动利用“可控的谐波失真”来塑造独特音色,这也是吉他音箱等设备的核心设计思路:

例如,吉他音箱的“过载失真”(本质是电子管或晶体管的非线性失真,以偶次谐波为主),能让吉他声音从“干净音色”变为“饱满的失真音色”,增强音乐的“张力”和“攻击性”,这是摇滚、布鲁斯音乐的标志性音色之一;

部分人声效果器也会加入适量偶次谐波,让人声在乐队混音中更“突出”,同时避免因音量过大导致的“刺耳”,平衡人声与乐器的融合度。

需要明确的是,谐波失真的“正面性”有严格限制,一旦超出范围,就会从“悦耳”变为“劣化”:

仅偶次谐波为主的失真有正面意义:奇次谐波(3次、5次等)为主的失真,会让声音变得刺耳、浑浊(如劣质晶体管放大器的高失真),无任何正面效果;

必须是“低失真度”:通常失真度需控制在1%以下(胆机常见0.1%-0.5%),若失真度超过5%,即使是偶次谐波,也会导致声音模糊、动态压缩,反而破坏听感;

依赖“音源与审美匹配”:对于追求“绝对保真”的古典音乐、录音监听场景,任何谐波失真都是“负面干扰”;仅在追求“暖厚听感”的人声、爵士乐,或风格化的摇滚音乐中,适量谐波才被视为“正面优化”。

谐波失真的“正面作用”本质是“对听觉偏好的精准适配”,而非失真本身的特性——它是通过模拟自然泛音、柔化刺激频段、补充声音厚度,让听感更符合人耳对“温暖、丰满”的审美需求,而非提升声音的“真实性”。

四,怎样消除或抑制谐波

消除音响中的谐波失真,需从“源头抑制”和“环节优化”两方面入手,核心是减少信号传输、放大过程中额外谐波的产生,具体可按以下方向操作:

1. 优化设备硬件与选型(从源头减少谐波)

选择低失真核心设备:优先选用标注“低总谐波失真(THD)”的音响组件,尤其是功率放大器(功放)和扬声器。THD值越低(通常要求<1%,Hi-Fi设备甚至<0.1%),自身产生的谐波越少。

2- 避免设备过载:这是最常见的谐波诱因——当功放输出功率超过额定值,或输入信号强度过高(如播放器音量开太大、麦克风离音箱太近导致啸叫前的过载),会强制信号“削波”,产生大量谐波。需确保:

①功放功率与扬声器阻抗、功率匹配(功放功率建议比扬声器额定功率高1.2-1.5倍,避免小功放推大音箱导致过载);

②控制信号源(手机、播放器、麦克风)的输出音量,不超过设备“0dB”安全阈值(过量增益会放大谐波)。

2. 优化信号传输链路(减少中间环节引入的谐波)

①使用优质传输线材:劣质音频线(如线径过细、屏蔽层差)易受干扰,或因阻抗不匹配导致信号损耗、失真,间接增加谐波。建议选用与设备接口匹配(如3.5mm、RCA、XLR)、带屏蔽层的合格线材,且长度不宜过长(普通家用建议<5米,避免信号衰减)。

②- 简化链路,减少转接:过多的转接器(如多个3.5mm转接头、扩展坞)会增加信号接触电阻,可能引入额外失真。尽量让信号源(如手机)直接连接功放或音箱,减少中间环节。

3. 优化使用环境与设置(抑制外部干扰引发的谐波)

①避免电磁干扰:音响设备(尤其是功放、解码器)靠近强电磁源(如路由器、微波炉、冰箱)时,会被干扰信号影响,导致波形畸变产生谐波。需将音响与这类设备保持至少1-2米距离,且音箱线、电源线不与网线、电线并行缠绕。

②合理设置设备参数:部分音响(如带均衡器的功放、有源音箱)需避免过度调节高频、低频增益——极端提升某频段(如把10kHz以上高频调至最大)可能超出设备线性工作范围,引发谐波。建议均衡器参数以“平缓调节”为主,不追求极端音效。

4. 针对特定场景的补充措施

①麦克风拾音场景:麦克风离音箱过近(易产生反馈前的过载)、或麦克风本身质量差(如廉价动圈麦),会引入谐波。需调整麦克风与音箱的距离(至少3米以上,且避免正对音箱),选用低失真的麦克风(如专业电容麦)。

② 数字信号处理(DSP)修正:部分高端功放、解码器自带“谐波抑制”或“信号修正”功能(如通过DSP算法抵消已产生的低次谐波),可在设备设置中开启,进一步优化音质(需注意:此功能仅能修正轻微谐波,无法解决硬件过载导致的严重失真)。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||